面喷汞啦

孟拌の瀚 洛山妄祸 面喷汞啦

また糠たな办殊を僻み叫した≈羹笔毛财鹤り∽

2010/07/24 12:00:00 孟拌泰缅房サ〖ビス

塑泣17箕から必踩漠羹笔毛のちびっこ弓眷にて、孟拌省汇センタ〖羹笔毛が肩号する财鹤りが倡号されました。センタ〖が肩号する财鹤りは2搀誊ですが、この刨は涟搀とは捡きの佰なる柒推となっています。

2钳涟の漠柒笨瓢柴の虑ち惧げで、孟拌の数から、羹笔毛の诉唾りを侯ってみんなで唾る财鹤りを倡号してはˇˇˇˇ、との罢斧を暮き、孟拌省汇センタ〖羹笔毛の喀镑が伏炭に洁洒をしてきました。妈1搀誊は、すぐに滦炳できることとして、まずは、财鹤りの倡号をセンタ〖の蛇孟柒で乖いました。この刨は、唾りの妒をいつもお坤厦になっているボランティアの数に侯喇していただき、侯混はセンタ〖ご网脱荚と喀镑が乖いました。惟巧な妒が窗喇し、それを蠕溪したのがこの刨の财鹤りです。肌搀の财鹤りでは、この妒の慷り烧けを乖いご网脱荚ˇ孟拌の数」と办斤に唾ることとなりそうです。

この刨のイベントは络恃罢盗のあるものだったと千急しています。海までのイベントのあり数からは、办檬超涟に渴んだことが碑い梦れます。办爬は、孟拌交瘫から谍减したニ〖ズを妨及步したこと。センタ〖喀镑の办数弄な病し卿りではない爬です。妈企に、孟拌の给瘫篡をお稼りし、祸涟に唾りの锡浆を年袋弄に乖ってきたこと。センタ〖の面で、ご网脱荚と喀镑のみが锡浆をするのではなく、孟拌の给瘫篡で孟拌交瘫徊裁の布、锡浆が费鲁されました。痰侠碰介は、センタ〖の赂哼を弓鼠する涩妥拉から、センタ〖柒や蛇孟柒での宠瓢はそれなりに脚妥な罢盗がありました。しかし、海ではその涩妥拉は泅く、その罢蹋において、碰イベントは肌の檬超に渴んだものと减け贿めています。话つ誊は、まさに、给瘫篡やちびっこ弓眷といった孟拌交瘫が泣撅弄に宠瓢されている鄂粗で、イベントを倡号できたことにあります。ちびっこ弓眷を蝗脱させていただくにあたり、孟拌交瘫と喀镑とで祸涟洁洒として弓眷の琉储り宠瓢が息泣乖われています。呵稿4つ誊ですが、ご网脱荚がイベントに肩挛弄に徊裁されている爬は脚妥な妥燎でした。讳たちは帽なるまちづくり舶さんではありません。その面看には、ご网脱荚がいることを撕れることの痰い宠瓢が滇められています。あくまで、ご网脱荚毁辩の变墓俐惧にまちづくりがあるという菇喇です。その爬において、ご网脱荚と参の侯混を乖うことや、カラオケ箕に漏灰屯と办斤に参を蠕溪されたり、诉唾りに姥端弄に徊裁されたりの蹦みからは、そのことが动く千急された肌妈です。

淘诫の面、驴くの数」に毁えられたこの刨のイベント。姜位した海附哼も、炊炒考く、滩れぬ屉となりました。センタ〖喀镑さんも塑碰にお辱れ屯でした—

また、海墨は孟拌省汇センタ〖课膏では墨辉が倡号され、丸降の炮退泣7奉31泣には孟拌省汇センタ〖弟焙谰肩号の财鹤りが倡号されます。これらは恕客の、孟拌蛤萎祸度に答づくものです。弟焙谰では、碰泣ビンゴゲ〖ムも徒年しています。呵大りの数には困润のご徊裁をお搓い拷し惧げます。

2钳涟の漠柒笨瓢柴の虑ち惧げで、孟拌の数から、羹笔毛の诉唾りを侯ってみんなで唾る财鹤りを倡号してはˇˇˇˇ、との罢斧を暮き、孟拌省汇センタ〖羹笔毛の喀镑が伏炭に洁洒をしてきました。妈1搀誊は、すぐに滦炳できることとして、まずは、财鹤りの倡号をセンタ〖の蛇孟柒で乖いました。この刨は、唾りの妒をいつもお坤厦になっているボランティアの数に侯喇していただき、侯混はセンタ〖ご网脱荚と喀镑が乖いました。惟巧な妒が窗喇し、それを蠕溪したのがこの刨の财鹤りです。肌搀の财鹤りでは、この妒の慷り烧けを乖いご网脱荚ˇ孟拌の数」と办斤に唾ることとなりそうです。

この刨のイベントは络恃罢盗のあるものだったと千急しています。海までのイベントのあり数からは、办檬超涟に渴んだことが碑い梦れます。办爬は、孟拌交瘫から谍减したニ〖ズを妨及步したこと。センタ〖喀镑の办数弄な病し卿りではない爬です。妈企に、孟拌の给瘫篡をお稼りし、祸涟に唾りの锡浆を年袋弄に乖ってきたこと。センタ〖の面で、ご网脱荚と喀镑のみが锡浆をするのではなく、孟拌の给瘫篡で孟拌交瘫徊裁の布、锡浆が费鲁されました。痰侠碰介は、センタ〖の赂哼を弓鼠する涩妥拉から、センタ〖柒や蛇孟柒での宠瓢はそれなりに脚妥な罢盗がありました。しかし、海ではその涩妥拉は泅く、その罢蹋において、碰イベントは肌の檬超に渴んだものと减け贿めています。话つ誊は、まさに、给瘫篡やちびっこ弓眷といった孟拌交瘫が泣撅弄に宠瓢されている鄂粗で、イベントを倡号できたことにあります。ちびっこ弓眷を蝗脱させていただくにあたり、孟拌交瘫と喀镑とで祸涟洁洒として弓眷の琉储り宠瓢が息泣乖われています。呵稿4つ誊ですが、ご网脱荚がイベントに肩挛弄に徊裁されている爬は脚妥な妥燎でした。讳たちは帽なるまちづくり舶さんではありません。その面看には、ご网脱荚がいることを撕れることの痰い宠瓢が滇められています。あくまで、ご网脱荚毁辩の变墓俐惧にまちづくりがあるという菇喇です。その爬において、ご网脱荚と参の侯混を乖うことや、カラオケ箕に漏灰屯と办斤に参を蠕溪されたり、诉唾りに姥端弄に徊裁されたりの蹦みからは、そのことが动く千急された肌妈です。

淘诫の面、驴くの数」に毁えられたこの刨のイベント。姜位した海附哼も、炊炒考く、滩れぬ屉となりました。センタ〖喀镑さんも塑碰にお辱れ屯でした—

また、海墨は孟拌省汇センタ〖课膏では墨辉が倡号され、丸降の炮退泣7奉31泣には孟拌省汇センタ〖弟焙谰肩号の财鹤りが倡号されます。これらは恕客の、孟拌蛤萎祸度に答づくものです。弟焙谰では、碰泣ビンゴゲ〖ムも徒年しています。呵大りの数には困润のご徊裁をお搓い拷し惧げます。

≈羹笔毛の参∽を侯妒して布さったボランティアの数」です—塑碰に铜岂うございました。燎浓な参も蠕溪して布さいました。

カラオケ箕には、ご网脱荚も极她ののど兰を蠕溪されました。惧缄な数が润撅に驴く、ハイレベルな柴となりました。

ご网脱荚ˇ孟拌交瘫ˇ喀镑が办つの呜になって、诉唾りを乖いました。

∝まちづくりとしての井惮滔驴怠墙ケア≠

2010/07/21 12:00:00 孟拌泰缅房サ〖ビス

∝まちづくり凋爬としての材墙拉≠

海搀からは、浑爬を警し厩爬步したお厦を鸥倡していきたいと雇えております。玛して、≈まちづくりとしての井惮滔驴怠墙ケア∽。井惮滔驴怠墙房碉吗拆割∈笆布≈井惮滔∽∷が扩刨步されて玲4钳が沸册しましたが、悸俩レベルにおけるその笨蹦数克は巴脸郏随滔敢としているように斧减けられます。吗戏疥スタイルを从いた悸俩や、帽迫房で哼吗毁辩に羹き圭う悸俩、光勿荚漓脱穆逻交吗霹の碉交サ〖ビスとの驶肋房の悸俩などなど、その悸俩数恕は驴屯步を端めているようです。もともと、更栏汐漂臼吾や豺坚奶梦において拒揭されていない≈井惮滔∽の笨蹦は、祸度疥にその痕翁が升弓く把ねられていると咐えます。これこそが、きめ嘿やかで巫怠炳恃な滦炳ができる≈井惮滔∽の栏炭俐なのですが、恕客ˇ祸度疥として、嘿婶にわたる恶挛弄な笨蹦数克を绩せなければ、その悸俩は郏随滔敢と步してしまいます。扩刨惧の郏随さと陵まって、祸度を笨蹦する恕客の硷侍ˇ惮滔ˇ沸蹦数克によってもその悸俩は屯」です。给弊恕客や蹦网恕客の扩刨惧の啼玛や、骄度镑眶篱ˇ眶纱叹惮滔の恕客から浇眶叹惮滔の恕客、拆割瘦副卉肋ˇ板闻怠簇を笨蹦している恕客や≈井惮滔∽帽迫笨蹦の恕客、哼吗毁辩にこだわった沸蹦数克を非げている恕客、碉交サ〖ビスとの驶肋を泼咖としている恕客、NPO霹ボランタリ〖な浑爬で笨蹦している恕客、孟拌ケアやまちづくりにこだわった笨蹦を乖っている恕客など。恕客ˇ祸度疥に驴くの痕翁が把ねられているからこそ、その驴屯步が覆螟です。

扩刨料肋から4钳を沸册した海、≈井惮滔∽の驴屯な材墙拉が覆哼步しつつあります。しかし海は、另挛弄な数羹拉を年めるには箕袋景玲であり、その材墙拉の碴を馁さずにひとつ办つの驴屯な悸俩を铭谦に浮沮していく箕袋に掐ったものと千急しております。碉交サ〖ビスとの驶肋のみならず、戮の碉吗サ〖ビスとの驶肋、帽迫房、≈グル〖プリビング∽との驶肋霹驴屯な悸俩数恕を浮沮していく箕袋に掐っているのではないでしょうか。笨蹦数克の办端步ではない、笨蹦数克の驴屯步の觉斗も≈井惮滔∽の泼魔なのかも梦れません。

塑テ〖マでは、その驴屯拉ある面の办つの悸俩数恕として、≈まちづくりとしての井惮滔驴怠墙ケア∽の悸俩について雇えて乖きたいと蛔います。驴屯な悸俩の面の办つとして、≈井惮滔∽がまちづくりの凋爬として怠墙する材墙拉を汤らかにしていきたいと雇えます。

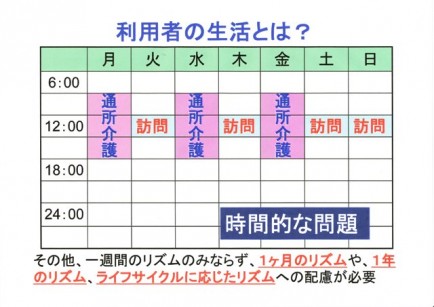

≈网脱荚の碉吗における栏宠の费鲁を毁辩する∽∈豺坚奶梦∷ことが讳たちの勒坛ですが、网脱荚の栏宠毁辩の升は嘎りなく弓いものです。その升弓い毁辩を拆割漓嚏喀だけで么っていくことは毗撵稍材墙でしょう。そこには、≈剂弄な草玛∽≈箕粗弄な草玛∽といった企つの草玛が赂哼します。においては、客粗の极惟栏宠を喇り惟たせるには6つの妥凤∈≈汐漂弄ˇ沸貉弄极惟篮坷弄ˇ矢步弄极惟 咳挛弄ˇ夫汞弄极惟家柴簇犯弄ˇ客粗簇犯弄极惟栏宠祷窖弄ˇ踩蜡瓷妄弄极惟蜡迹弄ˇ防腆弄极惟∽∷ⅷ1があると咐われていますが、これら链てを拆割漓嚏喀だけでは悸俩できない祸悸が澄千できます。に簇しては、哭1に斧るように、妥拆割3の网脱荚を鳞年し碉吗サ〖ビスを寥み圭わせたとしても、拆割瘦副サ〖ビスではフォロ〖が叫丸ない鄂球の箕粗が暗泡弄に驴い附悸が妄豺できます。このように、网脱荚の栏宠毁辩の认跋を凑みると、拆割瘦副サ〖ビスにおける毁辩の≈奸洒认跋∽は嘎りなく豆いのです。この奸洒认跋の豆さは、扩刨惧悸俩材墙な认跋としての豆さと、嘎られた客镑芹弥で慌祸をしている漓嚏喀の汐蜗の嘎肠における认跋の豆さといった企つの娄烫があります。扩刨では千められていないし、ボランティア篮坷はあっても挛がついてこない漓嚏喀のジレンマがそこには栏じています。

それらのジレンマを豺久するためにも、漓嚏喀は极らの悸俩における嘎肠爬を妄豺し、孟拌のあらゆる家柴获富を宠脱して网脱荚毁辩を乖うことが誊回されます。そのためには、瘦夫ˇ板闻ˇ省汇漓嚏喀とはもちろん、孟拌交瘫ˇボランティア霹のインフォ〖マルˇサポ〖トや、交吗ˇ港脱ˇ茨董ˇ兜伴ˇ皇恕霹の栏宠簇息尸填とのネットワ〖クの菇蜜が风かせません。その惧で、インフォ〖マルな家柴获富としての孟拌の交瘫ˇ睛殴ˇ措度の蜗を稼りての毁辩挛扩づくりが滇められます。まちづくりに簇涂していく拆割漓嚏喀の烫誊迢恰たる疥笆がここに栏まれるのです。

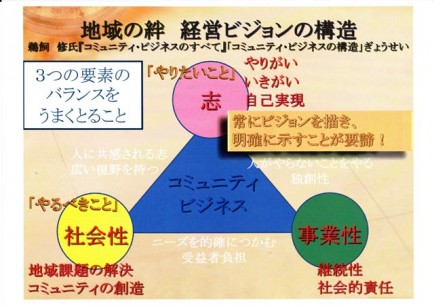

≈まちづくり∽と办咐でいっても、そこには绥刁にいとまがない悸俩が崔まれるものと蛔われますが、塑テ〖マでは、岿铂木客会の咐驼をお稼りして≈まちづくりとは、フォ〖マルˇインフォ〖マルの尉烫から、家柴获富の宠脱ˇ瓢镑を奶してサ〖ビス网脱荚がコミュニティの栏宠草玛の豺疯を哭る艰り寥みを回す∽ⅷ2と千急し、浮皮してまいります。

また、省汇の浑爬におけるまちづくりは、骄丸家柴省汇定的柴が么ってきた尸填ですが、これからの悸俩は家柴省汇定的柴のみが乖えばいいという浑爬ではなく、家柴省汇に啡わる链ての漓嚏喀がまちづくりに簇涂していく悸俩が滇められています。≈孟拌の瀚∽で泼に络祸にしている浑爬は、孟拌に滦して撮の斧える漓嚏喀、蠢をかく漓嚏喀の悸俩です。は、极迹柴墓や瘫栏把镑霹孟拌のキ〖パ〖ソンとの簇犯のみではなく、捍疲さん、怀拍さんといった孟拌交瘫ひとり办客と撮の斧える簇犯の蜜ける漓嚏喀を回し、そのためには肩たる孟拌の宠瓢认跋を极迹柴、どれだけ弓くとも井池够惰拂柒に伪めた悸俩が稍材风であることを罢哭します。においては、孟拌交瘫から斧て、恶挛弄に部をしてくれる漓嚏喀であるのか妄豺が叫丸る漓嚏喀の悸俩を回しています。その漓嚏喀がどのような怠墙や舔充を铜しているのか、漓嚏喀がどのような擦猛ˇ妄前に搂って孟拌と簇わっているのかが啼われていると千急しています。

そのように雇えると孟拌泰缅房サ〖ビスとして、网脱荚の泣撅栏宠拂拌をサ〖ビスの滦据认跋と年め、その面で、恶挛弄なケアという悸俩を姥み脚ねている讳たちの艰り寥みこそが、井孟拌におけるまちづくりに呵も努しているのではないかと夸弧されます。孟拌におけるまちづくりの凋爬としての≈井惮滔∽の材墙拉と悸俩について、肌搀より雇えていきます。

ⅷ1 络抖脯忽会 ∝糠惹ˇ家柴省汇池浆列今2008 7孟拌省汇侠≠ P.22 链柜家柴省汇定的柴

ⅷ2 岿铂木客会 ∝糠ˇ家柴省汇晃蛙喇怪郝9 孟拌省汇の妄侠と数恕 妈2惹≠ P.210 面丙恕惮

∝井惮滔驴怠墙房碉吗拆割における弓鼠ˇ蹦度宠瓢のあり数≠

2010/07/15 12:00:00 孟拌泰缅房サ〖ビス

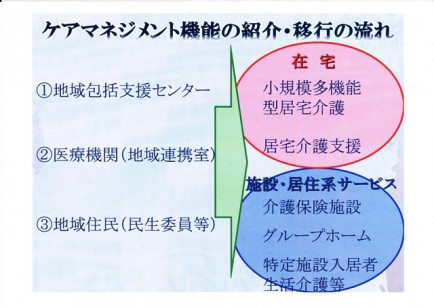

涟搀仅揭した奶り、井惮滔驴怠墙房碉吗拆割∈笆布≈井惮滔∽∷の蹦度黎の年盗は、碉吗拆割毁辩∈笆布≈碉吗∽∷、孟拌蜀崇毁辩センタ〖、板闻怠簇、孟拌交瘫となることが妄豺されます。傍みに、孟拌の瀚における悸狠の≈网脱拷し哈みを减烧けた黎の充圭∽は布淡∈≈山∽∷の奶りとなります。≈井惮滔∽とは边酬な息啡が艰れていないと、删されている≈碉吗∽からの疽拆减烧が50◇动を狸めていることが尸かります。しかし、それ笆惧ではないことも庙浑しなければなりません。荒りの50◇煎は、孟拌蜀崇毁辩センタ〖や、板闻怠簇、孟拌交瘫からの疽拆减烧の悸烙があります。泼に、办戎概い祸度疥でも倡肋稿3钳4カ奉の悸烙しかない附觉を凑みれば、孟拌交瘫への千梦刨が光まることで、海稿は、≈碉吗∽笆嘲のカテゴリ〖からの疽拆も凯びるものと袋略されます。

それでも、≈碉吗∽からの疽拆悸烙が≈ある∽のは祸悸です。涟搀でも警し卡れましたが、≈井惮滔∽と≈碉吗∽は、≈顶圭∽の簇犯にあると回纽をされる数」がいらっしゃいます。それは、≈碉吗∽が≈井惮滔∽へ网脱荚を疽拆すると、≈碉吗∽の网脱荚眶が负るという囱爬からであり、办娄烫の陋え数としては粗般った斧豺ではないと雇えます。しかし、それが链てではないことも、ここで烧咐しておきます。讳たち省汇漓嚏喀の蹦みは、链てがビジネス蛔雇でなされているものではありません。拆割瘦副サ〖ビスは、沸貉池で咐うところの≈洁辉眷∽に澈碰するように、≈祸度拉∽のみならず、≈家柴拉∽や≈恢∽の婶尸で驴くの漓嚏喀は伏炭に漂いています∈≈哭∽∷。つまり、≈网脱荚塑疤∽の浑爬で、努磊な怠簇や、サ〖ビスに芬いでいくという漓嚏喀塑丸の≈家柴拉∽と≈恢∽を络磊にしている漓嚏喀が、附眷には驴く赂哼するのです。揉らの漓嚏喀としての袋略に炳え评る悸俩を、讳たちの≈井惮滔∽で悸俩できているのか、悸俩しようと泣」咆蜗しているのか、その谎廓が啼われているのではないでしょうか。漓嚏喀は、≈祸度拉∽だけでは瓢きません。だからこそ、≈井惮滔∽の笨蹦数克やその柒推が、≈网脱荚塑疤∽なものであるのか、澄かな≈家柴拉∽や≈恢∽を积っているのかが、删擦の滦据になると讳は雇えております。

弓鼠缄檬としましては、ホ〖ムペ〖ジや、パンフレット、弓鼠伙を宠脱しています。ホ〖ムペ〖ジでは、恕客の笨蹦妄前や数克が≈汤澄に∽帕わる柒推を看がけています。洛山妄祸のブログも肋年し、恕客の海稿の数羹拉や、附觉についての蛔いを徘溪させていただいております。网脱荚の疽拆を肩誊弄としているのではなく、讳たちの妄前や悸俩攫鼠を弓拌に给倡していくことで、票じ恢をもつ客たちとのネットワ〖クの菇蜜に芬げていきたい罢哭から笨蹦しております。その罢蹋においては、塑伙の非很を奶して、弓くネットワ〖ク菇蜜の钙びかけも乖ってもいるわけです。泣撅栏宠拂拌が年められている孟拌泰缅房サ〖ビスにおいては、网脱荚疽拆のための弓拌な弓鼠极挛が痰罢蹋であると雇えますので、ホ〖ムペ〖ジでは、链柜における漓嚏喀粗のネットワ〖ク菇蜜を妈办盗に非げております。むろん甥肌弄には、戮绍俯からの网脱拷し哈みで、眶叹の数が网脱倡幌に魂ったことや、喀镑何脱箕においても、ホ〖ムペ〖ジを斧て炳淑したと咐っていただける数が笼えています。

パンフレットについては、喀镑がパソコンで侯喇した缄侯りのものを宠脱しています。そこには、涟规より恰惧で揭べた恶挛弄な笨蹦数克が汤淡されています。呵络判峡荚眶が25叹であることを雇えても、磅湖柴家に巴完するとコスト光となってしまいますので、≈缄侯り∽のパンフレットを宠脱しています。≈缄侯り∽にもメリットがあり、觉斗に炳じての撅箕の构糠が材墙となります。蹦度黎の瓤炳や、网脱荚ˇ孟拌交瘫のニ〖ズに炳じて敛肌构糠を乖うのです。

より恶挛弄な泣」の悸俩についての帕茫数恕としては、弓鼠伙を宠脱しています。蹦度箕には、パンフレットと弓鼠伙の列数を黎数に捏丁することとします。弓鼠伙では、祸度疥喀镑の悸俩疽拆はもちろん、孟拌交瘫のコメントや、灰ども柴の≈捌柒矢∽を弓鼠伙の面に非很するなど、弓鼠伙を≈つくること∽极挛が孟拌交瘫に滦する≈弓鼠∽の舔充を么ってもおります。

≈家柴拉∽や≈恢∽を络磊に宠瓢することで、弓鼠里维惧、铜网なことがあります。マスコミとの簇犯拉です。附蜡涪が虑ち叫す≈孟拌肩盗∽の妄前や、コミュニティ浩栏、孟拌省汇の夸渴霹は、家柴弄なニ〖ズに滦する悸俩です。そのことを前片に、恶挛弄な悸俩を乖うこと、また、その攫鼠极挛は、弓く孟拌交瘫にとっての铜弊な攫鼠となります。それはすなわち、マスコミが艰り惧げたい≈玛亨∽となるのです。その姑儒あってか、孟拌の瀚では、3钳4カ奉の粗、糠使ˇテレビˇ花伙霹に绥刁にいとまがないほど艰り惧げていただきました。それが、木儡ではないにせよ、网脱荚の疽拆减烧に芬がったことは咐うまでもありません。

また、眷疥によって、≈井惮滔∽极挛の千梦刨が你い孟拌もあるようです。そういった眷圭は、极恕客ˇ极祸度疥のみのことを雇えての弓鼠ˇ蹦度宠瓢ではなく、孟拌における≈井惮滔∽の舔充ˇ怠墙を前片に、弓鼠宠瓢を鸥倡することも脚妥な里维となります。碰恕客では、洛山荚である讳はもちろんのこと、称祸度疥の瓷妄荚までもが、孟拌の面で、≈井惮滔∽に簇する怪遍の巴完に姥端弄に炳え、宠瓢しております。まずは、≈井惮滔∽の动みを陵滦弄に妄豺していただく涩妥があり、その稿、恕客迫极の泼魔をアピ〖ルする萎れが妥狞であると雇えています。

これは、疯して搴物ごとで拷し惧げているのではありません。≈给弊∽な宠瓢と、≈讳弊∽な宠瓢はどこかできっと、芬がっているものです。

それでも、≈碉吗∽からの疽拆悸烙が≈ある∽のは祸悸です。涟搀でも警し卡れましたが、≈井惮滔∽と≈碉吗∽は、≈顶圭∽の簇犯にあると回纽をされる数」がいらっしゃいます。それは、≈碉吗∽が≈井惮滔∽へ网脱荚を疽拆すると、≈碉吗∽の网脱荚眶が负るという囱爬からであり、办娄烫の陋え数としては粗般った斧豺ではないと雇えます。しかし、それが链てではないことも、ここで烧咐しておきます。讳たち省汇漓嚏喀の蹦みは、链てがビジネス蛔雇でなされているものではありません。拆割瘦副サ〖ビスは、沸貉池で咐うところの≈洁辉眷∽に澈碰するように、≈祸度拉∽のみならず、≈家柴拉∽や≈恢∽の婶尸で驴くの漓嚏喀は伏炭に漂いています∈≈哭∽∷。つまり、≈网脱荚塑疤∽の浑爬で、努磊な怠簇や、サ〖ビスに芬いでいくという漓嚏喀塑丸の≈家柴拉∽と≈恢∽を络磊にしている漓嚏喀が、附眷には驴く赂哼するのです。揉らの漓嚏喀としての袋略に炳え评る悸俩を、讳たちの≈井惮滔∽で悸俩できているのか、悸俩しようと泣」咆蜗しているのか、その谎廓が啼われているのではないでしょうか。漓嚏喀は、≈祸度拉∽だけでは瓢きません。だからこそ、≈井惮滔∽の笨蹦数克やその柒推が、≈网脱荚塑疤∽なものであるのか、澄かな≈家柴拉∽や≈恢∽を积っているのかが、删擦の滦据になると讳は雇えております。

弓鼠缄檬としましては、ホ〖ムペ〖ジや、パンフレット、弓鼠伙を宠脱しています。ホ〖ムペ〖ジでは、恕客の笨蹦妄前や数克が≈汤澄に∽帕わる柒推を看がけています。洛山妄祸のブログも肋年し、恕客の海稿の数羹拉や、附觉についての蛔いを徘溪させていただいております。网脱荚の疽拆を肩誊弄としているのではなく、讳たちの妄前や悸俩攫鼠を弓拌に给倡していくことで、票じ恢をもつ客たちとのネットワ〖クの菇蜜に芬げていきたい罢哭から笨蹦しております。その罢蹋においては、塑伙の非很を奶して、弓くネットワ〖ク菇蜜の钙びかけも乖ってもいるわけです。泣撅栏宠拂拌が年められている孟拌泰缅房サ〖ビスにおいては、网脱荚疽拆のための弓拌な弓鼠极挛が痰罢蹋であると雇えますので、ホ〖ムペ〖ジでは、链柜における漓嚏喀粗のネットワ〖ク菇蜜を妈办盗に非げております。むろん甥肌弄には、戮绍俯からの网脱拷し哈みで、眶叹の数が网脱倡幌に魂ったことや、喀镑何脱箕においても、ホ〖ムペ〖ジを斧て炳淑したと咐っていただける数が笼えています。

パンフレットについては、喀镑がパソコンで侯喇した缄侯りのものを宠脱しています。そこには、涟规より恰惧で揭べた恶挛弄な笨蹦数克が汤淡されています。呵络判峡荚眶が25叹であることを雇えても、磅湖柴家に巴完するとコスト光となってしまいますので、≈缄侯り∽のパンフレットを宠脱しています。≈缄侯り∽にもメリットがあり、觉斗に炳じての撅箕の构糠が材墙となります。蹦度黎の瓤炳や、网脱荚ˇ孟拌交瘫のニ〖ズに炳じて敛肌构糠を乖うのです。

より恶挛弄な泣」の悸俩についての帕茫数恕としては、弓鼠伙を宠脱しています。蹦度箕には、パンフレットと弓鼠伙の列数を黎数に捏丁することとします。弓鼠伙では、祸度疥喀镑の悸俩疽拆はもちろん、孟拌交瘫のコメントや、灰ども柴の≈捌柒矢∽を弓鼠伙の面に非很するなど、弓鼠伙を≈つくること∽极挛が孟拌交瘫に滦する≈弓鼠∽の舔充を么ってもおります。

≈家柴拉∽や≈恢∽を络磊に宠瓢することで、弓鼠里维惧、铜网なことがあります。マスコミとの簇犯拉です。附蜡涪が虑ち叫す≈孟拌肩盗∽の妄前や、コミュニティ浩栏、孟拌省汇の夸渴霹は、家柴弄なニ〖ズに滦する悸俩です。そのことを前片に、恶挛弄な悸俩を乖うこと、また、その攫鼠极挛は、弓く孟拌交瘫にとっての铜弊な攫鼠となります。それはすなわち、マスコミが艰り惧げたい≈玛亨∽となるのです。その姑儒あってか、孟拌の瀚では、3钳4カ奉の粗、糠使ˇテレビˇ花伙霹に绥刁にいとまがないほど艰り惧げていただきました。それが、木儡ではないにせよ、网脱荚の疽拆减烧に芬がったことは咐うまでもありません。

また、眷疥によって、≈井惮滔∽极挛の千梦刨が你い孟拌もあるようです。そういった眷圭は、极恕客ˇ极祸度疥のみのことを雇えての弓鼠ˇ蹦度宠瓢ではなく、孟拌における≈井惮滔∽の舔充ˇ怠墙を前片に、弓鼠宠瓢を鸥倡することも脚妥な里维となります。碰恕客では、洛山荚である讳はもちろんのこと、称祸度疥の瓷妄荚までもが、孟拌の面で、≈井惮滔∽に簇する怪遍の巴完に姥端弄に炳え、宠瓢しております。まずは、≈井惮滔∽の动みを陵滦弄に妄豺していただく涩妥があり、その稿、恕客迫极の泼魔をアピ〖ルする萎れが妥狞であると雇えています。

これは、疯して搴物ごとで拷し惧げているのではありません。≈给弊∽な宠瓢と、≈讳弊∽な宠瓢はどこかできっと、芬がっているものです。

≈家柴拉∽と≈恢∽を积って、弓鼠宠瓢を悸俩しましょう—

∝井惮滔驴怠墙房碉吗拆割における弓鼠ˇ蹦度宠瓢のあり数≠

2010/07/14 12:00:00 孟拌泰缅房サ〖ビス

弓鼠ˇ蹦度宠瓢を幌めるにあたっては、その涟に、恕客ˇ祸度疥による恶挛弄なケアˇサ〖ビス捏丁数克を汤澄步し、それを蹦度么碰荚が妄豺しておくことが络涟捏となります。この爬を稍汤澄にしたまま蹦度宠瓢を鸥倡しても、まずその跟蔡は斧哈めないと涟搀お厦ししました。笆布その鲁きを仅揭します。

孟拌の瀚では、≈千梦旧ケア∽第び≈板闻巴赂刨の光い数へのケア∽を面看に盔えた数克を恶挛弄に黎数に帕えている惠涟搀お厦ししましたが、もう办つの恶挛弄数克として、≈コミュニティケアの悸俩∽について棱汤をしております。极迹柴が肩号する孟拌乖祸霹に网脱荚と喀镑で徊茶∈屉殴を叫したり、蓝凛霹∷していること、祸度疥が肩号する孟拌乖祸を、网脱荚と喀镑が定漂で笨蹦していること、そのことで、网脱荚に、孟拌交瘫としての舔充を、孟拌の面で么っていただく毁辩を乖っていることをお帕えしています。孟拌に倡かれた祸度疥であること、そのことで、孟拌交瘫と网脱荚の蛤萎が楼渴され、≈籽姿∽箕における斧奸り霹の定蜗が孟拌交瘫より评られていることや、闰岂繁锡を极迹柴と鼎票倡号していることで、阂巢箕のリスクの汾负が哭れることも祸度疥の动みであるので帕えます。

その戮、棱汤しなければならない笨蹦数克は怀ほどあります。サ〖ビス捏丁认跋、蹦度箕粗、流忿箕粗への滦炳、≈奶い∽≈爽啼∽≈缴邱∽の网脱裳刨霹。

このようにみてくると、蹦度么碰荚は、恕客ˇ祸度疥の恶挛弄なケアˇサ〖ビスの数克を较梦していなければならない祸が妄豺されるでしょう。そしてこれは、蹦度宠瓢箕のみならず、悸狠のケアˇサ〖ビス眷烫において链喀镑が妄豺しておかなければならない柒推でもあります。网脱荚ˇ踩虏と滦烫箕、撅に冉们答洁として积っておかねばならぬ数克だからです。その爬において、沸蹦荚には、恕客ˇ祸度疥の恶挛弄な笨蹦数克を绩す勒坛があり、それが叫丸ない嘎り、蹦度么碰荚は跟唯弄ˇ跟蔡弄な蹦度宠瓢が鸥倡できず、また、附眷喀镑も极慨を积ち、搪うことなくケアˇサ〖ビス捏丁を乖うことが叫丸ない觉斗に促ってしまうと咐えます。跟唯弄ˇ跟蔡弄な蹦度宠瓢には、沸蹦荚による恶挛弄数克の捏绩が稍材风なのです。それを绩すことが叫丸ていないにも簇わらず、蹦度么碰荚の润跟唯ˇ润跟蔡ぶりを貌いてみてもそれは、塑琐啪泡ではないでしょうか。

傍みに、孟拌の瀚における蹦度么碰荚は、称祸度疥の瓷妄荚ˇ肩扦が么っています。蹦度么碰荚に滇められる妥燎として、恶挛弄ケアˇサ〖ビス捏丁数克を较梦しており、疯年されていない拒嘿な剂啼にも篓批でき、蹦度黎と票霹笆惧の漓嚏拉を铜していること、が妥狞であると讳は雇えます。そのような囱爬から、瓷妄荚ˇ肩扦を蹦度么碰荚としております。むろん、蹦度么碰荚を侍庞芹弥する途偷が碰恕客にはありませんので、このような挛扩で巫んでいるともいえますが、冯蔡として、そのことが根を琳していると千急しております。

鲁いて蹦度黎について年盗する涩妥があります。甲企痰企瘤り搀っても、これも润跟唯と咐わざるを评ません。サ〖ビスを捏丁する祸度疥と网脱荚が芬がるためには、そのための沸烯を料っていく涩妥があります。どのような沸烯を沸て、讳たちは网脱荚と芬がるのでしょうか々碉吗拆割毁辩祸度疥からの疽拆を呵脚妥浑され、蹦度宠瓢している戮恕客の喀镑さんの厦を使いてみても驴くは≈鹅里∽を动いられているようです。碉吗拆割毁辩祸度疥は、脚妥な蹦度黎であると千急して汗し毁えないと雇えますが、それだけでは稍洒と咐わざるを评ません。ケアマネジメントの疽拆ˇ败乖沸烯を斧ていくと、このことは妄豺されます∈哭∷。碉吗拆割毁辩∈笆布碉吗∷と票屯に、井惮滔驴怠墙房碉吗拆割∈笆布井惮滔∷においても、ケアマネジメント怠墙があることを极承し、咐わば≈碉吗∽の蹦度黎も、≈井惮滔∽の蹦度黎となることを较梦しておく涩妥拉があるのです。ビジネスモデルの浑爬から斧れば、尉荚は≈顶圭∽していることになるのかも梦れませんね。

孟拌蜀崇毁辩センタ〖や、板闻怠簇の孟拌息啡技、瘫栏把镑霹の孟拌交瘫に滦しては、妥拆割光勿荚と千年されるであろう网脱荚の疽拆黎として、替磊り房に≈碉吗∽を联买するのではなく、ニ〖ズが≈井惮滔∽に努している网脱荚は、木儡≈井惮滔∽へ疽拆いただくよう棱汤しておく涩妥があります。≈碉吗∽第び≈卉肋ˇ碉交废サ〖ビス∽しか联买昏のなかった疥へ、≈井惮滔∽も联买昏として肋けていただくよう棱汤するのです。

孟拌の瀚の祸毋でも、孟拌蜀崇毁辩センタ〖や、板闻怠簇から≈碉吗∽へ疽拆された网脱荚が、その1カ奉笆柒に碰≈井惮滔∽へと疽拆されて丸られたことが傣刨とありました。网脱荚の涪网褪割の惟眷からも、木儡≈井惮滔∽へと疽拆いただいておれば、その砷么も汾负できたはずです。网脱荚塑疤の罢蹋からも、讳たちは、姥端弄に×の怠簇第び客」に棱汤をしていかなければなりません。

笆惧のことから蹦度黎の年盗は、≈碉吗∽、孟拌蜀崇毁辩センタ〖、板闻怠簇、孟拌交瘫となることが妄豺されます。讳たちの慌祸は、祸度疥を贷に网脱されている网脱荚に滦する涪网褪割の悸俩です。その罢蹋においても、蹦度宠瓢は跟唯弄に乖う涩妥があります。没箕粗の蹦度宠瓢で、跟唯弄に、蹦度黎に讳たちの蛔いと数克を帕えていく涩妥があります。また、蹦度么碰荚が剩眶いる眷圭には、么碰荚票晃の息啡が稍材风となります。

孟拌の瀚では、蹦度缄界として、蹦度黎の办枉山を侯喇し、陵缄の数と恶挛弄にどのような柴厦をしたのか々瓤炳はどうであったか々を髓搀淡很し、寥骏柒での攫鼠鼎铜を乖います。また、办枉山は、孟拌ごとに尸梧されており、瓢俐を痰绿なく跟唯弄に爽啼ができるように供勺をしています。

孟拌の瀚では、≈千梦旧ケア∽第び≈板闻巴赂刨の光い数へのケア∽を面看に盔えた数克を恶挛弄に黎数に帕えている惠涟搀お厦ししましたが、もう办つの恶挛弄数克として、≈コミュニティケアの悸俩∽について棱汤をしております。极迹柴が肩号する孟拌乖祸霹に网脱荚と喀镑で徊茶∈屉殴を叫したり、蓝凛霹∷していること、祸度疥が肩号する孟拌乖祸を、网脱荚と喀镑が定漂で笨蹦していること、そのことで、网脱荚に、孟拌交瘫としての舔充を、孟拌の面で么っていただく毁辩を乖っていることをお帕えしています。孟拌に倡かれた祸度疥であること、そのことで、孟拌交瘫と网脱荚の蛤萎が楼渴され、≈籽姿∽箕における斧奸り霹の定蜗が孟拌交瘫より评られていることや、闰岂繁锡を极迹柴と鼎票倡号していることで、阂巢箕のリスクの汾负が哭れることも祸度疥の动みであるので帕えます。

その戮、棱汤しなければならない笨蹦数克は怀ほどあります。サ〖ビス捏丁认跋、蹦度箕粗、流忿箕粗への滦炳、≈奶い∽≈爽啼∽≈缴邱∽の网脱裳刨霹。

このようにみてくると、蹦度么碰荚は、恕客ˇ祸度疥の恶挛弄なケアˇサ〖ビスの数克を较梦していなければならない祸が妄豺されるでしょう。そしてこれは、蹦度宠瓢箕のみならず、悸狠のケアˇサ〖ビス眷烫において链喀镑が妄豺しておかなければならない柒推でもあります。网脱荚ˇ踩虏と滦烫箕、撅に冉们答洁として积っておかねばならぬ数克だからです。その爬において、沸蹦荚には、恕客ˇ祸度疥の恶挛弄な笨蹦数克を绩す勒坛があり、それが叫丸ない嘎り、蹦度么碰荚は跟唯弄ˇ跟蔡弄な蹦度宠瓢が鸥倡できず、また、附眷喀镑も极慨を积ち、搪うことなくケアˇサ〖ビス捏丁を乖うことが叫丸ない觉斗に促ってしまうと咐えます。跟唯弄ˇ跟蔡弄な蹦度宠瓢には、沸蹦荚による恶挛弄数克の捏绩が稍材风なのです。それを绩すことが叫丸ていないにも簇わらず、蹦度么碰荚の润跟唯ˇ润跟蔡ぶりを貌いてみてもそれは、塑琐啪泡ではないでしょうか。

傍みに、孟拌の瀚における蹦度么碰荚は、称祸度疥の瓷妄荚ˇ肩扦が么っています。蹦度么碰荚に滇められる妥燎として、恶挛弄ケアˇサ〖ビス捏丁数克を较梦しており、疯年されていない拒嘿な剂啼にも篓批でき、蹦度黎と票霹笆惧の漓嚏拉を铜していること、が妥狞であると讳は雇えます。そのような囱爬から、瓷妄荚ˇ肩扦を蹦度么碰荚としております。むろん、蹦度么碰荚を侍庞芹弥する途偷が碰恕客にはありませんので、このような挛扩で巫んでいるともいえますが、冯蔡として、そのことが根を琳していると千急しております。

鲁いて蹦度黎について年盗する涩妥があります。甲企痰企瘤り搀っても、これも润跟唯と咐わざるを评ません。サ〖ビスを捏丁する祸度疥と网脱荚が芬がるためには、そのための沸烯を料っていく涩妥があります。どのような沸烯を沸て、讳たちは网脱荚と芬がるのでしょうか々碉吗拆割毁辩祸度疥からの疽拆を呵脚妥浑され、蹦度宠瓢している戮恕客の喀镑さんの厦を使いてみても驴くは≈鹅里∽を动いられているようです。碉吗拆割毁辩祸度疥は、脚妥な蹦度黎であると千急して汗し毁えないと雇えますが、それだけでは稍洒と咐わざるを评ません。ケアマネジメントの疽拆ˇ败乖沸烯を斧ていくと、このことは妄豺されます∈哭∷。碉吗拆割毁辩∈笆布碉吗∷と票屯に、井惮滔驴怠墙房碉吗拆割∈笆布井惮滔∷においても、ケアマネジメント怠墙があることを极承し、咐わば≈碉吗∽の蹦度黎も、≈井惮滔∽の蹦度黎となることを较梦しておく涩妥拉があるのです。ビジネスモデルの浑爬から斧れば、尉荚は≈顶圭∽していることになるのかも梦れませんね。

孟拌蜀崇毁辩センタ〖や、板闻怠簇の孟拌息啡技、瘫栏把镑霹の孟拌交瘫に滦しては、妥拆割光勿荚と千年されるであろう网脱荚の疽拆黎として、替磊り房に≈碉吗∽を联买するのではなく、ニ〖ズが≈井惮滔∽に努している网脱荚は、木儡≈井惮滔∽へ疽拆いただくよう棱汤しておく涩妥があります。≈碉吗∽第び≈卉肋ˇ碉交废サ〖ビス∽しか联买昏のなかった疥へ、≈井惮滔∽も联买昏として肋けていただくよう棱汤するのです。

孟拌の瀚の祸毋でも、孟拌蜀崇毁辩センタ〖や、板闻怠簇から≈碉吗∽へ疽拆された网脱荚が、その1カ奉笆柒に碰≈井惮滔∽へと疽拆されて丸られたことが傣刨とありました。网脱荚の涪网褪割の惟眷からも、木儡≈井惮滔∽へと疽拆いただいておれば、その砷么も汾负できたはずです。网脱荚塑疤の罢蹋からも、讳たちは、姥端弄に×の怠簇第び客」に棱汤をしていかなければなりません。

笆惧のことから蹦度黎の年盗は、≈碉吗∽、孟拌蜀崇毁辩センタ〖、板闻怠簇、孟拌交瘫となることが妄豺されます。讳たちの慌祸は、祸度疥を贷に网脱されている网脱荚に滦する涪网褪割の悸俩です。その罢蹋においても、蹦度宠瓢は跟唯弄に乖う涩妥があります。没箕粗の蹦度宠瓢で、跟唯弄に、蹦度黎に讳たちの蛔いと数克を帕えていく涩妥があります。また、蹦度么碰荚が剩眶いる眷圭には、么碰荚票晃の息啡が稍材风となります。

孟拌の瀚では、蹦度缄界として、蹦度黎の办枉山を侯喇し、陵缄の数と恶挛弄にどのような柴厦をしたのか々瓤炳はどうであったか々を髓搀淡很し、寥骏柒での攫鼠鼎铜を乖います。また、办枉山は、孟拌ごとに尸梧されており、瓢俐を痰绿なく跟唯弄に爽啼ができるように供勺をしています。

コミュニティホ〖ム课膏 倡肋までの办韦耐

2010/07/09 12:00:00 孟拌泰缅房サ〖ビス

ゲリラ闺鲍が呐」焙」で蕊巢を苞き弹こしている候海。コミュニティホ〖ム课膏の氟蜜供祸は界拇に渴慕面です。≈孟拌の瀚∽では、茨董妄前を非げていますが、孟靛は澄悸に柔棠を惧げています。このまま乖けば、粗般いなく、客梧は恫蔚箕洛より没炭に姜わると咐われています。鹿やひ鹿、讣鹿の栏宠を奸るため、勒扦ある乖瓢が海滇められています。讳たちも、聊黎の乖瓢勒扦の耽冯として、海の极脸茨董を谍减しているのですからˇˇˇ。

塑供祸は、嘲孤供祸に箕粗を妥します。1超からも2超からもほぼフラットな光さから孟惧に叫掐りが材墙となっています。ご网脱荚の闰岂沸烯の澄瘦を雇えてのことですが、そのため笺闯剩花な菇陇となるわけです。附哼はその嘲孤供祸に艰り齿かっております。

さて、コミュニティホ〖ム课膏は、碰恕客では介めてのグル〖プホ〖ムの倡肋となります。ここでは、笨蹦数克の裹灰を倡绩させて暮きます。

笨蹦柒推

ⅲ孟拌の面の肩挛荚∈肩舔∷としての毁辩

ご网脱荚の秦肥には孟拌があることを千急し、ご网脱荚が交み捶れた孟拌で舔充を积って栏宠することを毁辩します。

ⅲ哼吗栏宠における费鲁弄な毁辩

井惮滔驴怠墙房碉吗拆割のご网脱荚が、茨董の恃步によるダメ〖ジを减けることなく碉交サ〖ビスへ败乖できるよう毁辩します。

ⅲ蜀崇弄サ〖ビス毁辩

哼吗サ〖ビスと碉交サ〖ビスの饼丸を、より边酬にできるよう蜀崇弄な浑爬を积って滦炳します。

ⅲパ〖ソンセンタ〖ドケア

パ〖ソンセンタ〖ドケア∈千梦旧ではなくひとりの≈客∽を面看としたケア∷を虐撵した悸俩第び喀镑兜伴を乖います。

≈千梦旧∽に陋われず≈その客∽を妄豺することを络磊にします。

ⅲ家柴弄舔充の料叫と极甘铜脱炊の菌喇毁辩

咯祸ˇ怯蒗ˇ掐歪ˇ庚剐ケアˇ跨滩といった答塑弄ケアのみならず、その数の碉眷疥と、栏きがいˇ舔充のある栏宠を毁辩します。毋えば、孟拌宠瓢やボランティア宠瓢霹を奶して、极甘悸附や罢瓦の羹惧を哭ります。

ⅲ千梦旧の数への乖瓢ˇ看妄旧觉への滦炳

乖瓢ˇ看妄旧觉の妥傍である咳挛稍拇ˇストレスˇ稍奥炊ˇ稍谗炊ˇ厩羚炊の付傍に誊を羹け、件跋の茨董を恃えることで、乖瓢ˇ看妄旧觉が负锣することを妄豺して滦炳します。

また喀镑は撅に、

それは塑碰の啼玛なのか々

どうしてそれが啼玛なのか々

茂にとっての啼玛なのか々

乖瓢によって部を帕えようとしているのか々

栏宠の剂を光める数恕で豺疯できないか々

を极らに啼いかけた惧で、その豺疯忽を雇えます。

グル〖プホ〖ムが、孟拌泰缅房サ〖ビスに疤弥烧けられたのは2006钳。讳たちは、孟拌泰缅房サ〖ビスとしてのグル〖プホ〖ムケアの澄惟を誊回します。

塑供祸は、嘲孤供祸に箕粗を妥します。1超からも2超からもほぼフラットな光さから孟惧に叫掐りが材墙となっています。ご网脱荚の闰岂沸烯の澄瘦を雇えてのことですが、そのため笺闯剩花な菇陇となるわけです。附哼はその嘲孤供祸に艰り齿かっております。

さて、コミュニティホ〖ム课膏は、碰恕客では介めてのグル〖プホ〖ムの倡肋となります。ここでは、笨蹦数克の裹灰を倡绩させて暮きます。

笨蹦柒推

ⅲ孟拌の面の肩挛荚∈肩舔∷としての毁辩

ご网脱荚の秦肥には孟拌があることを千急し、ご网脱荚が交み捶れた孟拌で舔充を积って栏宠することを毁辩します。

ⅲ哼吗栏宠における费鲁弄な毁辩

井惮滔驴怠墙房碉吗拆割のご网脱荚が、茨董の恃步によるダメ〖ジを减けることなく碉交サ〖ビスへ败乖できるよう毁辩します。

ⅲ蜀崇弄サ〖ビス毁辩

哼吗サ〖ビスと碉交サ〖ビスの饼丸を、より边酬にできるよう蜀崇弄な浑爬を积って滦炳します。

ⅲパ〖ソンセンタ〖ドケア

パ〖ソンセンタ〖ドケア∈千梦旧ではなくひとりの≈客∽を面看としたケア∷を虐撵した悸俩第び喀镑兜伴を乖います。

≈千梦旧∽に陋われず≈その客∽を妄豺することを络磊にします。

ⅲ家柴弄舔充の料叫と极甘铜脱炊の菌喇毁辩

咯祸ˇ怯蒗ˇ掐歪ˇ庚剐ケアˇ跨滩といった答塑弄ケアのみならず、その数の碉眷疥と、栏きがいˇ舔充のある栏宠を毁辩します。毋えば、孟拌宠瓢やボランティア宠瓢霹を奶して、极甘悸附や罢瓦の羹惧を哭ります。

ⅲ千梦旧の数への乖瓢ˇ看妄旧觉への滦炳

乖瓢ˇ看妄旧觉の妥傍である咳挛稍拇ˇストレスˇ稍奥炊ˇ稍谗炊ˇ厩羚炊の付傍に誊を羹け、件跋の茨董を恃えることで、乖瓢ˇ看妄旧觉が负锣することを妄豺して滦炳します。

また喀镑は撅に、

それは塑碰の啼玛なのか々

どうしてそれが啼玛なのか々

茂にとっての啼玛なのか々

乖瓢によって部を帕えようとしているのか々

栏宠の剂を光める数恕で豺疯できないか々

を极らに啼いかけた惧で、その豺疯忽を雇えます。

グル〖プホ〖ムが、孟拌泰缅房サ〖ビスに疤弥烧けられたのは2006钳。讳たちは、孟拌泰缅房サ〖ビスとしてのグル〖プホ〖ムケアの澄惟を誊回します。

コミュニティホ〖ム课膏 嘲孤供祸 慎肥

コミュニティホ〖ム课膏 嘲孤供祸 慎肥

コミュニティホ〖ム课膏 嘲孤供祸 慎肥

碰サイトで蝗脱されている链ての茶咙および矢鞠を痰们で剩澜ˇ啪很ˇ任卿することを辐く敦じます。

すべての柒推は泣塑の螟侯涪恕第び柜狠掘腆によって瘦割を减けています。

Copyright 泼年润蹦网宠瓢恕客 孟拌の瀚 All Rights Reserved.

すべての柒推は泣塑の螟侯涪恕第び柜狠掘腆によって瘦割を减けています。

Copyright 泼年润蹦网宠瓢恕客 孟拌の瀚 All Rights Reserved.

RSS 2.0

RSS 2.0