中島康晴

地域の絆 代表理事 中島康晴

『地域密着・地域交流を促進する方法④』

2009/11/12 12:00:00 地域密着型サービス

事業所が地域密着・交流することの最終目的は、誰もが自分らしく安心して暮らせる地域づくりにあると考えます。無論、そこに至るまでにはいくつかの段階を経なければなりません。例えば―――①職員と地域住民の親密度の向上、②地域住民のニーズの把握、③事業所が地域(貢献)活動を実施、④地域住民と事業所の信頼関係の構築、⑤地域住民と事業所の協働関係の構築。これらの段階については、実践レベルでまだまだ方法論が確立していません。一つだけ明らかなことは、段階を漸次踏んで行かねば、一足飛びに最終段階到達は出来ないということでしょう。

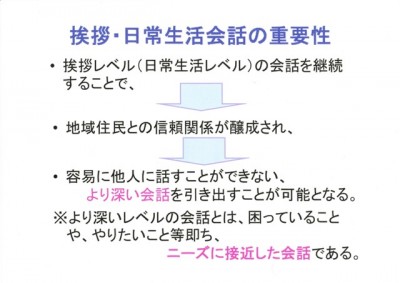

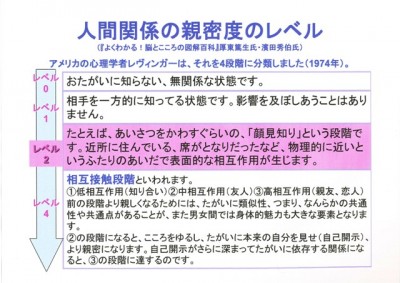

であるからこそ、地域の絆では①を達成するために「挨拶運動」を実践してきました。心理学の領域でも明らかなように、挨拶や日常生活会話をする親密度のレベルに達しない限り、それ以上の親密な関係を築くことは出来ません(図1-1・2)。しかしながら、挨拶レベルの会話であれば、事業所はさほど労力を負担せずとも、職員ひとり一人が意識変革さえすれば即実践可能なものです。レベル2までは、いともたやすく実践が可能であると言えます。地域の絆ではまず、レベル2の地域住民との親密度を構築してきました。これは、何かを実践することを目的に親密になるのではなく、親密になること自体を目的にした取り組みでもあります。まずは、一人の人として住民と親密な関係にならねば、人と人とが何かを協働することには決して繋がらないからです。

そして、その上位レベルの親密度が構築されるにつれて、②の実践を試みました。これからお伝えするのは、地域の絆が運営する地域福祉センター仁伍で実践した方法ですが、どの事業所でも実践可能なやり方だと思いますので、是非参考にしていただければと思っています。小規模多機能の職員が、ケア・業務に追われる中で、実践可能な方法を考え取り組んだものです。職員が地域住民に聞き取りを行うのですが、その際のルールを以下お示しします――

①期間中(3週間という期限を設けました)出勤した職員は1日当たり、頻度1回以上、時間5分以上、地域住民と日常生活会話を行う

※利用者と散歩中や、送迎や訪問時、出退勤時に実施。

②普段の日常生活会話とは違う、何らかの意図をもった会話(地域住民のニーズを引き出す会話)であり、広義の生活場面面接であると位置づける。

③「ニーズを引き出す会話」と言われても具体的に理解しにくいため、(地域住民が)「困っていること」「望んでいること」を聞き出すように職員に指導する。ただし、「困っていること」「望んでいること」を直接聞かずに、日常会話の中から「真意」を聞き取ることをルールとする。※余程関係性が出来ていないと、直接問われても地域住民は困惑する。

④実施した職員は、記録用紙に会話の内容を記載する。ミーティング用のホワイトボードに用紙を貼付し、その日の情報を全職員で共有する。※共有された情報を、次の会話に活かしていく。

⑤聞き取り調査から、上がってきたものをKJ法でカテゴリー化する。

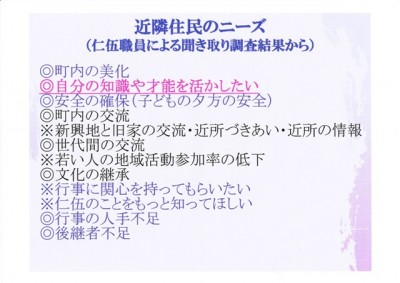

一日5分程度の会話と、その期間を3週間に限定することで実践が可能となり、図2の様な結果を出すことが出来ました(3週間で約30回の会話を記録)。

これらの内、私たちが顕著に受け止めたのが、①町内の交流②世代間の交流③文化の継承と④自分の知識や才能を活かしたい、でした。①〜③はどの地域にも共通する項目かも知れませんが、仁伍町内会(センターが所在する自治会)も地域活動参加者の年齢層を見ると、40代以下の参加率がゼロに近い状況でした。であるからこそ、地域文化や活動の伝承・継続に不安があって表出されたニーズであると考えられます。④に関しては、実は地域貢献がしたくてウズウズしているが、それが活動に結びついていないニーズがあることを示しています。これは、地域で困っていらっしゃる方(利用者)の支援を専門職が一方で引き受けながら、「支援したい」思いを抱える住民のニーズを度外視しているがために、両者のマッチングができずにいる双方にとって「もったいない」現状があることを示しています。そして、確実にコミュニティケアの土壌があることを実感出来るニーズでもあります。

それを元に、地域福祉センター仁伍では、小地域支援計画を作成しました。ですから、前号で報告させていただいた地域交流事業としてのイベントは、40代以下の年齢層を地域活動に巻き込んでいくことを主眼に置いての内容としており、具体的に子どもの健全育成に対するイベントを開催しています。子どもを対象にすることで、子どもの両親に活動に携わっていただくことを狙ってのことです。そのイベントを通して、既存の地域活動の担い手(50歳以上の方)と、40歳以下の住民とのマッチングを仕掛けるのです。本イベントを通して、40代以下のお父さんが2名、既存の地域活動に参加されるようになりました。成果はまだまだ大きくありませんが、こういった取り組みは継続性が必要だと考えています。

地域住民のニーズは、事業所と住民の親密度を上げていくプロセスで、理解されてくると思いますが、こちら側に地域住民のニーズを探ろうとする確かな意思がない限り、中々捉えにくいものだと思います。まずは、手探りの中、地域に様々な仕掛けを展開し、一方で「地域住民のニーズは何か?」を常に考え、住民の「声」に耳を欹てる必要があるのではないでしょうか。

そのことを職員に伝えるためにも、研修の一環として、地域福祉センター仁伍の取り組みを導入されてもよろしいかと思います。ちなみに、仁伍の取り組みは、半分は、職員に地域を捉える視点を持ってもらうことを目的に研修として実践したものです。

図1-1 挨拶及び日常生活会話の重要性

図1-2 心理学の視点からの親密度レベル

であるからこそ、地域の絆では①を達成するために「挨拶運動」を実践してきました。心理学の領域でも明らかなように、挨拶や日常生活会話をする親密度のレベルに達しない限り、それ以上の親密な関係を築くことは出来ません(図1-1・2)。しかしながら、挨拶レベルの会話であれば、事業所はさほど労力を負担せずとも、職員ひとり一人が意識変革さえすれば即実践可能なものです。レベル2までは、いともたやすく実践が可能であると言えます。地域の絆ではまず、レベル2の地域住民との親密度を構築してきました。これは、何かを実践することを目的に親密になるのではなく、親密になること自体を目的にした取り組みでもあります。まずは、一人の人として住民と親密な関係にならねば、人と人とが何かを協働することには決して繋がらないからです。

そして、その上位レベルの親密度が構築されるにつれて、②の実践を試みました。これからお伝えするのは、地域の絆が運営する地域福祉センター仁伍で実践した方法ですが、どの事業所でも実践可能なやり方だと思いますので、是非参考にしていただければと思っています。小規模多機能の職員が、ケア・業務に追われる中で、実践可能な方法を考え取り組んだものです。職員が地域住民に聞き取りを行うのですが、その際のルールを以下お示しします――

①期間中(3週間という期限を設けました)出勤した職員は1日当たり、頻度1回以上、時間5分以上、地域住民と日常生活会話を行う

※利用者と散歩中や、送迎や訪問時、出退勤時に実施。

②普段の日常生活会話とは違う、何らかの意図をもった会話(地域住民のニーズを引き出す会話)であり、広義の生活場面面接であると位置づける。

③「ニーズを引き出す会話」と言われても具体的に理解しにくいため、(地域住民が)「困っていること」「望んでいること」を聞き出すように職員に指導する。ただし、「困っていること」「望んでいること」を直接聞かずに、日常会話の中から「真意」を聞き取ることをルールとする。※余程関係性が出来ていないと、直接問われても地域住民は困惑する。

④実施した職員は、記録用紙に会話の内容を記載する。ミーティング用のホワイトボードに用紙を貼付し、その日の情報を全職員で共有する。※共有された情報を、次の会話に活かしていく。

⑤聞き取り調査から、上がってきたものをKJ法でカテゴリー化する。

一日5分程度の会話と、その期間を3週間に限定することで実践が可能となり、図2の様な結果を出すことが出来ました(3週間で約30回の会話を記録)。

これらの内、私たちが顕著に受け止めたのが、①町内の交流②世代間の交流③文化の継承と④自分の知識や才能を活かしたい、でした。①〜③はどの地域にも共通する項目かも知れませんが、仁伍町内会(センターが所在する自治会)も地域活動参加者の年齢層を見ると、40代以下の参加率がゼロに近い状況でした。であるからこそ、地域文化や活動の伝承・継続に不安があって表出されたニーズであると考えられます。④に関しては、実は地域貢献がしたくてウズウズしているが、それが活動に結びついていないニーズがあることを示しています。これは、地域で困っていらっしゃる方(利用者)の支援を専門職が一方で引き受けながら、「支援したい」思いを抱える住民のニーズを度外視しているがために、両者のマッチングができずにいる双方にとって「もったいない」現状があることを示しています。そして、確実にコミュニティケアの土壌があることを実感出来るニーズでもあります。

それを元に、地域福祉センター仁伍では、小地域支援計画を作成しました。ですから、前号で報告させていただいた地域交流事業としてのイベントは、40代以下の年齢層を地域活動に巻き込んでいくことを主眼に置いての内容としており、具体的に子どもの健全育成に対するイベントを開催しています。子どもを対象にすることで、子どもの両親に活動に携わっていただくことを狙ってのことです。そのイベントを通して、既存の地域活動の担い手(50歳以上の方)と、40歳以下の住民とのマッチングを仕掛けるのです。本イベントを通して、40代以下のお父さんが2名、既存の地域活動に参加されるようになりました。成果はまだまだ大きくありませんが、こういった取り組みは継続性が必要だと考えています。

地域住民のニーズは、事業所と住民の親密度を上げていくプロセスで、理解されてくると思いますが、こちら側に地域住民のニーズを探ろうとする確かな意思がない限り、中々捉えにくいものだと思います。まずは、手探りの中、地域に様々な仕掛けを展開し、一方で「地域住民のニーズは何か?」を常に考え、住民の「声」に耳を欹てる必要があるのではないでしょうか。

そのことを職員に伝えるためにも、研修の一環として、地域福祉センター仁伍の取り組みを導入されてもよろしいかと思います。ちなみに、仁伍の取り組みは、半分は、職員に地域を捉える視点を持ってもらうことを目的に研修として実践したものです。

図1-1 挨拶及び日常生活会話の重要性

(法人全ての職員が、継続実践することが重要です)

図1-2 心理学の視点からの親密度レベル

(まずは、レベル2の到達を目指しましょう!)

図2 地域住民のニーズとは!?

コメント

コメントはありません

当サイトで使用されている全ての画像および文章を無断で複製・転載・販売することを堅く禁じます。

すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。

Copyright 特定非営利活動法人 地域の絆 All Rights Reserved.

すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。

Copyright 特定非営利活動法人 地域の絆 All Rights Reserved.

RSS 2.0

RSS 2.0