中島康晴

地域の絆 代表理事 中島康晴

『まちづくりとしての小規模多機能ケア』

2010/08/20 12:00:00 地域密着型サービス

『まちづくりに繋がるコミュニティケアの実践②』

「地域の絆」の定めるコミュニティケアの実践定義では、「フォーマル・インフォーマル如何を問わず、その地域に存在するあらゆる社会資源」を活用して利用者の支援を実践するとしています。今回から数回に渡って、その具体的な実践事例をご紹介し、コミュニティケア実践における何らかのご示唆を狙ってみたいと思います。理想を言えば、小規模多機能型居宅介護(以下「小規模」)における全ての登録利用者に対して如上の実践が求められるのですが、「地域の絆」では、高齢者の独居世帯・高齢者のみの夫婦世帯・「多問題」世帯(同居する配偶者や子どもが要援護者である世帯など)の利用者に限定して、コミュニティケアを強く意識した実践を行っています。

ここでは、要介護3(障害老人の日常生活自立度J2・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲa)で70代女性の独居高齢者の事例をご紹介します。私たちは、独居高齢者と一言で表しても、そこには様々な課題のレベルがあると認識しております。①隣近所に介護者が住んでいるケース、②市町村・都道府県内に介護者が住んでいるケース、③都道府県外及び海外に介護者が住んでいるケース等。本事例は、③に該当する事例でした。

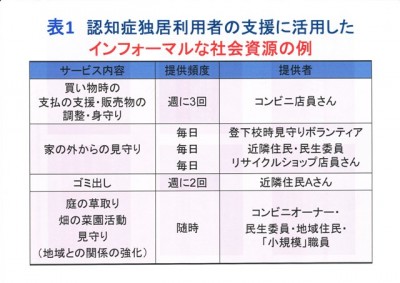

長年住み慣れた自宅での生活を継続したいと思っていらっしゃるご本人の生活課題の中心的なものを挙げさせていただくと、ADLでは入浴・排泄・更衣に一部の介助が必要であり、IADLにおいては、調理・買い物は一部の介助、掃除・洗濯は全介助の状況でした。また、火の不始末の問題があり、お仏壇や台所からの出火が懸念されました。「小規模」からの支援を受けながら、ご自宅で生活されるにはまさにギリギリの状況と言えます。であればこそ、地域の住民・商店による見守りや軽微な家事支援を導入しなければ今後の在宅生活は継続できないと私たちは考えました。本事例では地域包括支援センターの協力も要請しましたが、「小規模」職員を含めた専門職以外の支援体制も合わせて構築し、表1の援助活動を実践しました。

認知症でお一人暮らしの利用者の支援は、24時間365日の対応が不可欠であり、また援助の幅も非常に広いため、時間的・質的に際限のない実践が求められます。本事例でも、庭の草取りや、ゴミ出し、再三再四の見守りが求められました。これら全ての対応を「小規模」職員だけで実践することは不可能であり、事業所外部との連携を持って、利用者の支援に当たることが必至でした。逆に言えば、私たちが事業所外部のインフォーマルな社会資源へのアプローチを行わなければ、ご本人の希望である「自宅での生活を継続する」ことは困難な状況であったと思われます。

まず私たちは、家族に個人情報の同意をいただいた上で、見守りの“目”を地域の中にたくさん創る実践を行いました。利用者の生活に何らかの変化が生じた際、「小規模」に直ぐに連絡が入る「経路」を確保するためです。そのことで「小規模」職員は、利用者宅への見守り訪問の回数を減らすことが出来ました。利用者宅の道を挟んで向かいにあるリサイクルショップの社長さんや、近隣住民、民生委員、児童登下校時の見守りボランティアに職員が手分けをして依頼に伺い、ご協力をお約束頂けたのです。登下校時の見守りボランティアの方々には、平日の夕方いつも見守りの場所まで歩いて行かれる道程に利用者宅があったものですから、利用者宅の前を通った際の声かけや見守りを依頼しました。また、真夏の猛暑の折、家の前の歩道に腰をかけたまま30分以上動こうとされないので心配だと、近隣住民から当事業所に連絡が入ることもありました。既に脱水症状が出ており、連絡をいただいておらねば、大変なことになっていたかも知れません。

この様に地域の見守りの“目”を増やし、“センサー”の精度を高めることは、お独り暮らしの方の支援には不可欠であると認識しております。また、見守りという行為は、地域住民にとっては幾分ハードルが低いのか、多くの方は、声をかければ快く引き受けて下さることが多いようです。

ゴミの処理に関しては、毎週決まった時間に「ごみステーション」へ出さなければならず、「小規模」職員の負担となっていました。そこで、近隣住民の方へまずは、「利用者の家の前(敷地内)にゴミを出しておきますので、可能な日は、ゴミ出しをお願いできますか?」と依頼しました。一人の方が快く引き受けて下さり、それが継続されると、「毎回私が出しておきますよ。前の日に用意だけしておいて下さい」とおっしゃっていただけるようになったのです。「小規模」職員の負担は軽減し、地域住民による見守りの“目”を更に増やすことにも繋がりました。この実践は、インフォーマルな社会資源へアプローチを試みる際は、ハードルの低いところから依頼すると成功しやすいことを示唆しています。地域の住民や商店の方々の多くは、時間的な余裕がたくさんあるわけではないため、初めから過度なご負担をお願いすると負担感や拒否感が強く断られるケースが多いのではないでしょうか。また、依頼をする私たちと依頼先との信頼関係が築けていない段階では、過度な依頼は不信感を増幅させてしまうのではないでしょうか。その意味において、最初の段階では、負担の軽い依頼を行うことが要諦です。まずは、継続してご協力いただけることを第一義とし、敢えてハードルを下げて依頼する。その後の過程で構築された信頼関係や、利用者に対する親密度の高さから、依頼先の状況に応じた更なる負担を依頼していくことが成功の秘訣ではないでしょうか。

またご本人にとって、自宅から数百メートル離れたコンビニエンスストアに押し車で時間をかけて買い物に行くことが日課となっていました。お金の出し入れが難しいことと、毎回同じ物を買われるので、賞味期限切れの食材が冷蔵庫の中に溢れていたこと、押し車で買い物するには狭い店内での方向転回や移動時に転倒のリスクがあったことから、①支払いの支援、②販売物の調整、③店内移動時の身守りをオーナーさんに依頼しました。オーナーさんはご快諾下さり、そのことは店員さんに浸透し、日常的な対応が始まりました。実はこのオーナーさん、お独り暮らしの高齢者宅へお弁当代だけを徴収し、独自に「配食サービス」を展開されていました。配送料は無料ですから、これは、無料という意での「サービス」ですね。

地域に対する働きかけを実践すれば、このような地域住民の顔と人柄、その実践が見えてきます。それが新たなコミュニティケアの実践へと繋がっていくのです。

コメント

コメントはありません

当サイトで使用されている全ての画像および文章を無断で複製・転載・販売することを堅く禁じます。

すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。

Copyright 特定非営利活動法人 地域の絆 All Rights Reserved.

すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。

Copyright 特定非営利活動法人 地域の絆 All Rights Reserved.

RSS 2.0

RSS 2.0