中島康晴

地域の絆 代表理事 中島康晴

【通所サービス編】地域の一員として認められるためのさまざまな取組み実践例

2015/03/30 19:42:47 地域密着型サービス

1.はじめに−地域の絆の考える地域活動の目的と意義−

2006年の介護保険制度改正によって地域包括支援センターと地域密着型サービスが創設され、地域包括ケアへの機運が高じてきました。そして、今や地域包括ケアを意図していない実践家は皆無であるかの様相が、特に我が国の介護保険事業にかかる状況ではないでしょうか。

しかし、この中にあって幾つか留意しておかなければならない視点があります。一つは、個人に多様性があるように、地域においても様々な地域性があるということです。地域は個人の集合体ですので、個人のそれより多様な構成要素があるものと考えられます。例えば、規模や地理、気候、文化、歴史、宗教、言語、産業等の環境の在り方や、そこで暮らす人々の思想や共通理解も各地域によって大きく異なるものであると言えるでしょう。つまり、これからお話しする私たちの実践や方法は、私たちの実践地域では有効であったと言い得るでしょうが、皆さんの活動地域においてはこの方法がそのままの形では使えないことがあって当たり前であるということです。よって、私たちが他者の実践から学びを得るときの大事な観点は、その実践をありのまま模倣するのではなく、私たちの置かれた状況(組織や地域の在り方や私たち自身の個性や専門性)に応じて、改変・調整したうえで援用して取り入れるというところにあります。本章はこのような視点で読み進めて頂きたいと思います。

そして、今一つはケアとしての個別支援と、まちづくりに関連する地域支援を繋げたものが地域包括ケアであり、このケアと地域の連動を実践家自身が頭の中で描けなければその実践は成し得ないという事実です。従来ケアワークの担い手たちは、目の前のクライエントに焦点化した支援に終始してきたと考えます。そこに、地域包括ケアの概念が突然に舞い降りて来て、地域にも関心を向けざるを得なくなったというのが現場の様相ではないでしょうか。この地域とケアを、思想的に、そして、実践的にも連ねる為に必要な視座は、ケアワークではなくソーシャルワークにあるというのが私の持論です。旧来よりソーシャルワークでは、クライエントに焦点化した支援ではなく、クライエントとその背景にある社会環境を一体的に捉えた支援が叫ばれてきました。そのような実践が数多なされて来たかは定かではないものの、考え方としては、以上の立ち位置で実践を行うのがソーシャルワークであるとの共通理解はなされていたと認識します。ここでは、地域包括ケアを進めるためにはソーシャルワークが不可欠であることの説明も試みていきたいと思います。

如上のことを鑑み、私たち「地域の絆」における地域活動の要諦は、ソーシャルワークの理論に基づいた経営理念の共通理解を組織内に促進し、各地域に応じた多様な方法を創造・選択して実践することにあると説明できます。即ち、介護保険事業を展開する私たちが、クライエントの支援に終始するのではなく、クライエントの背景にまで裾野を広げた実践を推し進めていくことに私たちの真骨頂があると言えるのです。

そして、これらのことを促進していく目的は、クライエントが安心して暮らすことができる地域社会を構築することにあります。クライエントがその地域で安心して暮らすためには、認知症や障がいのある方に対する地域住民の理解や協力が不可欠です。しかし実際には、多くの地域では、この理解や協力を得ることが難しく、であればこそ本章のテーマにも取り上げられているのが現状です。私たちには、この目的を遂行するために、地域住民の理解や協力を促す、つまり、その意識の変革を促進することが求められているのです。

社会教育分野においては、地域住民の意識に大きな影響を与えるものは、体験や経験であると言われています。つまり、その活動に興味はなかったが関わっているうちに興味がわいてきた、その実践の重要性は理解していなかったが引っ張り込まれて参加する間にその必要性を認識するに至ったという体験的な学習こそが人々の意識を大きく変革する可能性があるというものです。私たち「地域の絆」は、このことに着眼した実践を強く意識しています。要するに、障がいのある人とない人の関わりの体験を地域の中で数多創出しようというのが私たちの意図する実践なのです。

かつてのケアワークの時代においては、クライエントへの支援に収斂するあまり、クライエントと地域を峻別した支援が行われてきました。その結果、クライエントの暮らしと存在は、地域住民からは認識されないものとなり、また私たちの仕事も地域住民にとって疎遠な存在へと化してきたのです。この様に、障がいのある人との接点を稀釈した地域住民は、障がいを身近なものと捉えることや、自らのこととして認識することにまで困難を来たすようになりました。

この様な現状の課題に対して、この流れを逆流させようというのが私たちの実践の中核となっています。つまり、クライエントの暮らしと存在、そして、私たちの仕事にまで、地域住民に関わってもらうこと、クライエントそして私たちとの関わりの機会を地域に意図して押し広げていくことこそが実践の基盤としてある訳です。そのことによって、地域住民に体験的学習の機会を提供し、障がいに対する認識をより身近に捉えてもらうことを狙っているのです。

2.地域活動に求められるソーシャルワークの機能と役割

ここではソーシャルワークを以下の様に定義しておきます。

①暮らしに課題を抱えている人々(クライエント)に直接支援を行うこと、

②クライエントが暮らしやすい社会構造(家族・地域からなる社会の構造)を構築するよう働きかけること、

③クライエントのニーズを中心に、クライエントと社会構造との関係を調整すること、

④政府・行政に対し、クライエントのニーズを代弁した社会的活動(ソーシャルアクション)を行うこと、

これらの4つの仕事を通して、クライエントが暮らしやすい社会を構築し、延いては、全ての人々が暮らしやすい社会を創出する専門性の総体、これがソーシャルワークであることを確認しておきたいと思います。

特にケアワークとの違いは、②と④にあると捉えることができます。まさに、社会環境に対する働きかけがソーシャルワークには求められているのです。また、地域包括ケアの実践が求められているケアワークの領域においても、実はこれらのことが今まさに求められていると言えます。であるならば、これからのケアワークに加えるべき最も必要な機能は、ソーシャルワークであると言って過言ではないでしょう。

通所サービスにおける相談員に求められている機能がソーシャルワークであることを認めれば、まさに、今までのケアワークで求められてきたことに留まっていれば、それは相談員としての役割を果たしたことにならないと自覚すべきではないでしょうか。特にこれから、通所サービスの相談員に求められる役割としては、地域包括ケアを念頭に、事業所のケアワーカーに対してソーシャルワークの機能を付加していくことと、そして、自らがソーシャルワーカーとしてクライエントのニーズを代弁し、地域社会と向き合っていくことができなければなりません。まさに、組織にソーシャルワークを普及し、個別支援たるケアと地域支援が表裏一体の状況にあること、相互作用の関係にあることの共通理解を推し進める主導的役割を担ってもらいたいと願わずにはいられません。

一方で、人々の信頼関係の希薄化や、様々な課題の山積している各々の地域に対して、事業所の相談員だけがそれに対処することは現実的ではありません。自らがソーシャルワーカーとしての役割を担いながらも、事業所内における全ての職員にソーシャルワークを流布し、多くの職員が地域課題に向き合うことができるようにすべきです。でなければ、相談員に過度なる負担がかかり、結果、地域活動の継続性が危ぶまれることになるからです。地域との連携や、地域支援がむしろ相談員の独占業務とならないよう、組織全体で取り組む道筋が必要だと考えています。

3.地域活動に必要な要素

いわずもがな、人間は本来主体的・能動的に生き、そのことを通して発展・成長を遂げていくものです。また、この成長の過程には、必ずや、他者との関わりや対話の機会が不可欠となります。この様な人々の関わりの機会が豊富に見込める地域は、人々の成長と発展に欠かせない場所になり得ると私は捉えています。つまり、地域活動で重要なことは、活動の過程における人々の関わりと対話の時間を大切にした実践を堆積することにあると言いたいのです。そのことが、人々の成長と発展のみならず、組織や地域の発展へと連なるものと信じています。よって、地域活動を単に実施することや、地域の催しに参画するのみならず、その活動の過程における地域住民との対話と関わりの時間が私たちの活動では重要となってきます。

当然対話や関わりは、活動前後に実施される説明会や反省会といった会議の場面でなされるものです。しかしその機会は、全ての活動の過程において意図して設けることが可能です。例えば、活動では、目的遂行のための様々な作業があります。備品を運んだり、並べたり、物を作ったり、共に歌ったり踊ったりといったこれらの作業の最中での地域住民との関わりや会話を大切にしなければならないと私たちは考えています。また、そこで得られた情報を組織の中で共有し、次への活動に繋げていくことも重要です。

さらに言えば、対話と関わりの機会は、地域活動の場面以外にも日常的に設けることができます。出退勤時に地域住民とすれ違うことや、クライエントの外出支援の折、外勤時などに私たちはその機会を得ることができるのです。この様な日常的な場面において、私たちは、挨拶と日常生活会話を大切にすることを法人の行動指針に謳っています。

私たちの法人の名称は「地域の絆」ですが、地域における「絆」を構築していくことが私たちの実践の目的であると言えます。この「絆」は、「人々の信頼の関係」に置き換えて捉えることもできます。つまり、地域における人々の信頼関係を構築することが私たちの仕事であると認識しているのです。しかし、信頼の関係は、段階を経て構築されるものです。ある人々の関係が一足飛びに、信頼あるものへと到達するものではありません。日常的な会話と関わりの中で、お互いの人柄や職業、趣味などの情報と思いを共有し、その継続された過程の中で、やがて信頼の関係へと成就していくものであると考えています。そして、人と人とが支え合い・助け合うためには、その両者の関係の基盤に信頼がなければならないことも事実です。つまり、地域住民における支え合いや助け合い、そして、地域包括ケアを促進していくためには、地域住民間における信頼の関係を構築していく必要があるのです。そして、その信頼の関係は、日常的な関わりと会話の継続によって創造されていくものと言えます。

であるならば、私たちは、地域住民との日常的な会話や関わりを等閑にして、信頼の関係を構築することなど出来ないし、そのことによって支え合い・助け合うことも儘ならない現実を明確に捉えることができます。何か新しいことに取り組みたいとき、困った折に、私たちが共に手を取り合い助け合うためには、日常的な連携が不可欠なのです。このことを私は、「有事の為の平時の連携」と言っています。人々の暮らしの「有事」は、自然災害や事故に限定されるものではありません。身内が認知症になることや、子どもが生まれること、自身が年をとることなど、暮らしにおける「有事」は実に多様で多量に存在します。「有事」を乗り越えるためには当然に人々の支え合いが不可欠です。しかし、日常としての「平時」から人々の連携が成されていなければ、恐らく、この「有事」の際の支え合いは機能することが期待できないと思います。私たちは、日常的な関わりの中で、お互いを認識し、お互いの存在を認め合い、その関わりを大事にしておらねば、「有事」の際に支え合うことなど出来ないのです。

以上、私たち「地域の絆」が、地域活動において重要視している点はここでは次の二つを挙げることができます。①対話と関わりの過程を大切にすること、②「有事」に支え合うためには、「平時」の日常的な関わりがその基盤として無ければならないこと。そして、関わりや対話はいつも円滑で微笑ましいものとは限りません。時には、軋轢や葛藤、対立が生まれることもあります。しかし、その過程を経ることでしか、私たちはこの「絆」を地域に創造することは出来ないのです。

4.地域との連携の実践事例の紹介

ここでは二つの視座に基づいて、「地域の絆」における事例の紹介をしていきたいと思います。一つ目は一節の「地域活動の目的」の箇所で説明した体験的な学習を意図した実践についてです。私たちは単にまちづくりをその仕事としているわけではありません。飽くまでも、クライエントの権利を守り、暮らしの質を高めるために地域と向き合うことが私たちには求められています。つまり、地域活動の中心にはクライエントの存在を据える必要があるのです。ですので、私たちの実践する地域活動は、その活動におけるクライエントの居場所と役割があることを重要視しています。

障がい分野の施設における地域活動では、クライエントが作成した食品や物品を、クライエントが店頭で販売することなどは珍しいことでは無いかもしれません。一方で、高齢者分野では、その様なクライエントが役割を担う場面が少ない様に私は感じています。写真①では、クライエントが作った豚汁やうどん、善哉などをクライエントが店頭販売を行っている様子を示しています。たとえ認知症のため円滑な販売が困難であっても、地域住民はその事を理解した上で「美味しいね」と言って食べてくれます。また、これらの一連した活動で主体的な役割を担うことができたクライエントにも達成感や充足感、そして自己有用感が醸成されていきます。

写真②は、地域の中学校からの要請で、戦争体験をクライエントが生徒に語っている場面です。実は、私たちが地域活動においてクライエントに役割を持ってもらう際、最も重要視している点が、ストレングスモデルの観点です。ここではストレングスモデルを次の様に定義しておきます。

「クライエントの弱み(ウィークネス)にのみ着眼するのではなく、強み(ストレングス)にも着眼するケアマネジメントの一つのモデルであり、クライエントの持っている強み(意欲・嗜好・抱負・希望・夢等)のみではなく、環境の持つ強み(地域や家族との関係性や社会資源等)を同時に引き出し、クライエントの自己決定の促進と自己実現を目指すものである」。

つまり、クライエントの夢や希望、趣味、特技、集中できるもの、こだわりや、クライエントが自らの環境に有している強みと言える関係(親族や地域住民とのつながり等)といったストレングスを活動の役割に変える工夫を凝らしているのです。ここでは、クライエントの戦争体験という強みを地域における役割に変換するという介入の機能を職員は果たしていると言えるでしょう。自らの強みを中学生に対する役割へと変遷することで、このクライエントの身体機能的状況と精神・心理的状況は一定程度向上しました。自己有用感が満たされたわけですからこれは当然の結果とも言えます。しかし、本事例の最も優れている点は、このクライエントと地域住民との関わりと対話の機会を通して、地域住民の認知症高齢者に対する捉え方に変化を起こしたことにあります。活動後の聞き取りにおいて、中学生とその先生たちは、〈昔のことなのに細かく覚えていることに驚いた〉〈長時間の話は体力的に難しいと思っていたが、長時間話ができることに驚いた〉〈思った以上に説明が分かりやすかった〉などの反応を示しました。これは、体験を通じて、中学生と先生の認知症高齢者に対する視点が変わったことを物語っています。このように、クライエントには、人々の意識を変革する力があるのです。クライエントであることの強みをクライエントが有していること。この事実を私たちは受け止める必要があります。

二つ目の見地は、活動における過程の在り方そのものにあります。私たちが運営するある事業所では、長らくサロン活動を実施しています。この活動は、当初職員主導で始めました。地域住民に事業所を身近に感じてもらうために、おやつ作りをするサロン活動を職員の提案で開始したものです。その後、このおやつ作りの活動の最中に、参加者から様々な暮らしにおける課題を聞き取り、おやつ作りの活動は別の活動へと変遷して行きました。例えば、漢方薬の処方について曖昧な知識のまま服薬されている地域住民がいましたので、漢方薬に詳しい専門医に依頼し、地域住民を対象に講習会を開催したり(写真③)、腰痛で悩んでいる地域住民のニーズに応じてカイロプラクターを招いて腰痛予防体操を開催したり(写真④)、ご近所の救急搬送場面に直面したことから、救命救急に対する意識が高まった地域住民を対象に消防署員による救命講習会を開催することなどが挙げられます。また、「地域の絆」の各事業所では、事業所の避難訓練は専ら地域住民と協働で実施していますが、この事業所では、ある訓練を経て、地域住民から、車いすの操作方法が分からないので今後は協力できないと言われたことがありました。緊急避難時では、車いすでクライエントを避難誘導することになっており、その操作方法が不明瞭であれば、役に立たない所か却って足を引っ張ってしまうという私たちに対する慮りから生じた反応でした。この反応に対して、私たちはすぐさま、地域住民を対象にした車いす教室を開催しました(写真⑤)。

この様に地域活動は、その活動の中で新たに知り得た地域住民の思いや反応をもとに、現在の実践内容を絶えず変化させていくことがその要諦であると私たちは理解しています。冒頭で叙述した通り、多様な構成要素で成り立っているのが地域であり、その様々な地域を一つの指標で評価することには多大な困難を要します。つまり、地域住民のニーズを捉えることは容易なことではないと認識するのです。加えて、地域住民のニーズにかかわらず、あらゆるニーズは、流動的・可塑的なものであると言えます。ニーズは、自らの状況に応じて、そして、周囲の環境に応じて絶えず変化するべきものなのです。

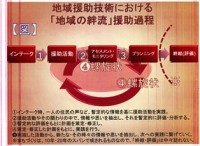

そこで地域活動において私たちは【図】の様な援助過程を取るようにしています。この【図】は、如上のニーズの傾向を踏まえて、地域住民のニーズを確定することに労力を費やし焦点化するのではなく、一人の地域住民の主訴や声をもとに、まずは何らかの活動を実施してみる事に特徴があります。そして、その活動の過程で関わりを持った地域住民との対話の中から、彼らの思いを抽出し、その捉えたニーズに応じた新たな活動を計画し、実践を重ねていくことを大切にしているのです。ですので、私たちの地域活動では、過程・即応・改変が重要であると捉えています。

活動における過程での地域住民との関わりと対話の機会を大切にし、そして、そこで知り得た新たな地域住民のニーズに対して即応し、その積み重ねによって、活動そのものの在り方を改変していくことが重要であると認識しているのです。そして、地域活動において、一番忌避すべき方法は、地域住民のニーズが分からないので何も活動をしないということです。そもそも、地域住民のニーズとは何でしょうか?全構成員の総意としての地域ニーズは果たして存在するのでしょうか?また、一度確定した地域ニーズは揺るぎないものなのでしょうか?この様に本質的な課題を有している地域アセスメントに焦点化するのではなく、実践の中で、地域住民のニーズに接近する方法を検討すべきだというのが私たちの見解です。実践家であるならば、その理論の範疇において、現実面における効果的な方法を開発することも考案すべきだと私は思います。これこそが実践家の醍醐味ではないでしょうか。

5.まとめと今後の課題

本章では、ソーシャルワーク理論に基づいた介護保険事業所による地域活動の考え方と実践について論じてきました。首尾一貫して述べている通り、実践の方法については、皆さんの組織の在り方や地域性に応じて、これから際限なく創造・選択できるだろうと考えています。他方、ここで示した幾つかの考え方については一定の汎用性があるものと認識しています。この点を踏まえながら本章を参考にしてもらえれば幸いです。以上のことを前提に、事業所が展開する地域活動における留意点として次の3つのことを最後に記しておきます。

一つは、私たちが地域に「ひらかれた」※実践を敷衍していくことは、クライエントの暮らしの質を高めることに繋がるという共通理解が必要であるということです。特に重要なことは、支配的援助関係に陥りがちな、非対称性と言われているクライエントと私たちの負の関係を緩和する作用が期待できるところにあります。事業所という閉鎖された空間内で、お世話をする側とされる側の関係が、長時間滞留しておれば、無意識の内に“お世話をする側”の理論が先行し、“お世話をされる側”の思いが度外視される傾向が強まります。クライエントの思いを度外視するということは、それはクライエントの「モノ化」に繋がると言え、いわゆる権利擁護の実践とは対極の位置へと帰結するものです。この権力関係を緩和するには、絶えず第三者の視点を取り入れ、そこで、適度な刺激を受けながら私たちは職務を遂行することが求められます。地域に「ひらかれる」ことは、無意識に起こりがちな、私たちとクライエントとの支配関係を予防ないし緩和する機能があることをここでは共通認識しておきたいと思います。

そして、二つ目に、「絆」即ち「人々の信頼の関係」を構築することの困難さがあります。生まれも、育ちも、職業も異なる私たちが、地域の中でこの「絆」を構築する際、必ずと言っていい程起こり得ることに意見の対立や軋轢が挙げられます。クライエントの暮らしや社会福祉を身近なものとして、自らのこととして捉えることが困難な地域住民との対立や軋轢の経験は、かつて多くの実践家が経験してきたことであると認識します。しかし、本来多様な人々が信頼の関係を構築するためには、対話と関わりが不可欠であり、この過程において対立や葛藤は避けては通れない現実があります。つまり、対立と軋轢は、人々が信頼関係を構築するための必須で、かつ重要な過程であると言えます。逆説的に言えば、対立・葛藤・軋轢を経験していない組織や集団には信頼関係が構築されづらい素地があるとすら私は考えています。

またこの時、一番やってはいけないことは、「この地域の住民は、社会福祉に理解がない!」とレッテルを貼って、対話と関わりの機会を諦めてしまうことです。また、私たちがこのようなレッテルを貼り続けている間は、少なくともその地域住民が、社会福祉に理解を示すことなど有り得ないでしょう。地域と向き合う際にも、ストレングスモデルの視点は重要な要素となり得るのです。

最後に、クライエントの権利擁護を念頭に地域包括ケアを展開していくためには、政府や行政と私たちの役割を明確化する必要があります。人々の生存権の保障や尊厳の保持は、憲法で定められている以上、この範疇は第一義に政府・行政の責任においてなされるべきものです。当然に介護保険事業者の役割としては、私たちの責務も多くがここに該当します。そして、地域包括ケアや本章で論じてきた地域活動は、これら責務の基盤の上に付加した形で、クライエントと地域住民の暮らしの質を更に豊かな状態へと発展させるものでなければなりません。仮に、政府や行政が本来担うべき生存権の保障や尊厳の保持までも、地域包括ケアや地域活動において賄っていくというのであれば、公的責任の減退という意味において、我が国の社会福祉の質をむしろ貶めることに帰結するからです。地域包括ケアや地域活動は、飽く迄も、公的責任の土台の上に積み上げる機能として存在すべきであり、公的責任の代替的役割を担うものではありません。

以上の様に、ソーシャルワーカーとしての相談員には、マクロ・メゾ領域のみならず社会構造全般を捉えたミクロ領域に対する見識も同時に求められているのです。

※ 本章では、「開く」と「拓く」の双方の意味を併せ持つという意で「ひらく」と表記します。

写真1

写真2

写真3

写真4

写真5

図

当サイトで使用されている全ての画像および文章を無断で複製・転載・販売することを堅く禁じます。

すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。

Copyright 特定非営利活動法人 地域の絆 All Rights Reserved.

すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。

Copyright 特定非営利活動法人 地域の絆 All Rights Reserved.

RSS 2.0

RSS 2.0